- INFLUFECT TOP

- コラム

- 【失敗しない】YouTube運用代行会社の選び方 完全ガイド|費用・メリット・注意点も解説

【失敗しない】YouTube運用代行会社の選び方 完全ガイド|費用・メリット・注意点も解説

最終更新日 2025年9月5日(Fri)

記事作成日 2025年7月31日(Thu)

「YouTubeに動画を出せば売れる時代」は、もう終わりました。

いまやYouTubeは、企業の認知獲得・ファン育成・購買行動に直結する「戦略的メディア」として欠かせない存在です。

特にZ世代やミレニアル世代をターゲットにしたビジネスでは、「YouTubeをどう活用するか」が勝敗を分けるポイントになります。

とはいえ、動画制作・企画・投稿・分析までを社内で完結させるのは至難の業。

リソースやノウハウの不足で、思うように成果が出ない企業も少なくありません。そこで注目を集めているのが「YouTube運用代行」。

プロの手を借りることで、チャンネルの成長を加速させ、売上やブランディングに直結する成果を生み出せるようになります。

本記事では、YouTube運用代行の導入を検討する企業担当者向けに、選び方のポイント・費用相場・メリット・デメリット・よくある質問まで、徹底的に解説していきます。

目次

執筆者:萩原 雄太

SNS・コミュニティマーケティング専門企業「LIDDELL」取締役。

みずほ証券でトップセールスを経験後、2017年よりLIDDELLに参画。

上場企業含む多様なクライアントに対し、SNS戦略立案やファンマーケティングを推進。

AI・システム開発・コミュニティ設計にも関わり、100名規模のクラウドワーカーチームを統括している。

運営会社:リデル株式会社

SNS・インフルエンサーマーケティングに特化した企業。

7,000社以上との取引実績を持ち、50,000名を超えるインフルエンサーと連携。

マーケティング戦略からキャスティング、投稿運用、AI分析、Web3領域まで一気通貫で対応。

個人の影響力を活かした「共創型マーケティング」の実現を得意とする。

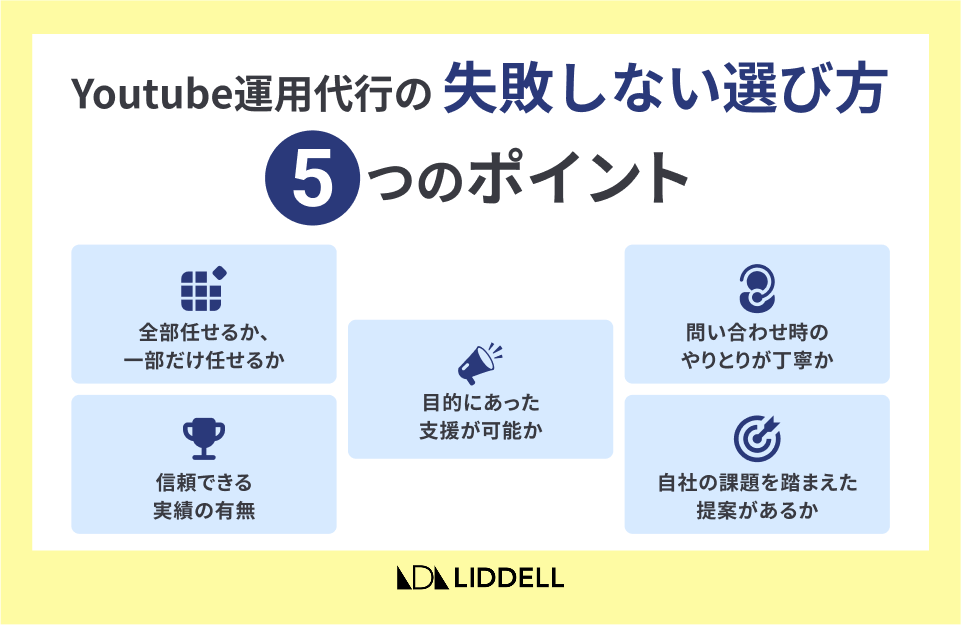

YouTube運用代行の失敗しない選び方 5つのポイント

【ポイント①】業務を全面的に委託するか、それとも必要な部分だけを委託するか

まず最初に明確にしておきたいのが、「YouTube運用代行でどの範囲まで業務を委託するのか」という点です。

YouTube運用代行には、大きく分けて以下の3つのプランが存在します。

一括運用型(フルパッケージプラン)

YouTubeチャンネルの立ち上げから、戦略設計、動画の企画・撮影・編集、サムネイル制作、投稿スケジュール管理、分析、改善提案、レポート提出までをすべて任せられるプランです。

社内に専任のマーケターやクリエイターがいない企業でも、スピーディーにYouTube運用をスタートできます。

「ゼロからチャンネルを立ち上げたい」「とにかく早く成果を出したい」という企業に最適です。

コンサルティング型(伴走支援プラン)

動画制作や運営は自社で行いながら、戦略立案や分析、改善提案といった専門的なサポートのみを受けるプランです。

ノウハウを社内に蓄積したい企業や、ゆくゆくは自走したい企業におすすめ。

「方向性が合っているかプロに見てほしい」「より成果につながるアドバイスがほしい」といった場合に適しています。

動画制作代行型(スポット外注プラン)

企画や投稿は自社で行い、動画の撮影・編集・サムネイル制作など、クリエイティブ制作の一部だけを外注するタイプです。

「運用は社内で完結できるが、動画編集に手が回らない」「クオリティを高めたい」という課題を持つ企業に適しています。

比較的コストも抑えやすく、柔軟に使いやすいのが特徴です。

自社のリソース・目的・課題に応じて、最適な委託範囲を見極めることが、成功の第一歩となります。

【ポイント②】十分な実績と高い信頼性を備えているか

YouTube運用の成果は、視聴回数や登録者数といった明確な数値として表れます。

そのため、運用代行会社を選定する際には、以下のような実績の開示内容を細かく確認しましょう。

- 登録者数や再生回数の増加実績、ショート動画の平均視聴維持率などの具体的な数値

- 業種別の成功事例(BtoB、EC、美容、飲食、教育、採用ブランディングなど)

- クライアントからのレビューや導入企業の声(定量+定性)

公式サイトに載っている情報だけでなく、可能であれば問い合わせを行い、運用レポートのサンプルや実際の動画・チャンネルURLなどを見せてもらうことで、企画力や動画のクオリティをより具体的にイメージできます。

また、「チャンネルの雰囲気が良くなった」などの抽象的な評価にとどまらず、「登録者数◯倍」「再生回数◯万回」「CV数◯%増」といった

数値で成果を語れる会社は、信頼性と再現性のあるパートナーと言えるでしょう。

【ポイント③】目的に合った支援内容が可能か

YouTube活用における最適解は、企業のマーケティング目的やKPIによって大きく異なります。

だからこそ、運用代行会社を選定する際は、自社の目的に最適化された実績・提案力・クリエイティブ能力を備えているかが、成果を左右する重要な判断基準となります。

認知拡大を狙う場合

アルゴリズム設計やSNS連携、広告活用を駆使し、短期間で再生数・登録者数を最大化した実績があるか。

「バズらせる」だけでなく、ブランド認知を高める導線設計ができているかが鍵です。

販売促進が目的の場合

CV(購入・問い合わせ)を導くCTA設計や、プロダクトの魅力が伝わるストーリーテリングができるか。

LPやキャンペーンと連動したコンテンツ戦略の構築力が問われます。

採用ブランディングの場合

会社の文化・価値観・社員の魅力を映像で伝え、母集団形成やエンゲージメント向上につなげた事例があるか。

求職者の視点を理解し、共感を生むコンテンツ設計力があるパートナーを選びましょう。

ブランド価値向上が目的の場合

トンマナ・映像品質・ナレーション・BGM選定にまでこだわった世界観構築型のクリエイティブ支援ができるか。

YouTubeを通じてブランドイメージを資産化するには、洗練された設計が欠かせません。

このように、目的ごとに運用方針・評価指標・求められるスキルセットはまったく異なります。

「どんな目的にもそれっぽい動画をつくる会社」ではなく、目的起点で戦略設計し、数値改善まで伴走できる代行会社こそ、真のパートナーです。

【ポイント④】問い合わせ時の対応が迅速かつ丁寧か

YouTube運用代行会社とは、チャンネルの立ち上げから改善まで長期的なやり取りが前提になります。

そのため、最初の問い合わせや打ち合わせの段階で以下のポイントを確認しておくことが重要です。

- レスポンスの速さ(平日返信が遅い業者はNG)

- 提案資料の質(視聴者分析、競合調査、企画構成、SEOやアルゴリズム対策の明示)

- こちらの要望を正確に汲み取るヒアリング力

単に「クオリティの高い動画を作ります」ではなく、「YouTubeのアルゴリズムに最適化された企画設計」「検索・関連動画で伸びるタイトル設計」

「エンタメ or 解説系に合った演出スタイル」など、YouTube特有の構造を理解した提案ができるかがカギです。

レポート提出の頻度や、改善提案を含む定例ミーティングがあるかどうかも含めて、

運用しっぱなしではなく、継続的な改善姿勢がある会社を選びましょう。

【ポイント⑤】自社固有の課題を的確に把握し、最適な提案をしてくれるか

YouTubeはジャンルや業界によって「伸びやすい文脈」がまったく異なります。

だからこそ、自社のビジネスに合ったYouTube運用ノウハウがあるかどうかが極めて重要です。

- 美容業界:商品レビューや使い方紹介、Vlog形式の使い心地体験

- 採用領域:社員インタビュー、1日の仕事密着ドキュメンタリー

- 教育サービス:3分で学べる豆知識シリーズ、講師の人柄が伝わる解説動画

- 地方自治体:地域の魅力を伝える街歩きや観光Vlog、地元グルメ企画

このように、「ただ映える映像をつくる」ではなく、「この業界ならこういうストーリー構成で興味を引ける」という視点を持っているかが重要です。

打ち合わせの段階で、「御社の業界ならこういった企画が刺さりそうです」といった仮説ベースの提案があるかどうか。

そこに、その会社が“本当に考えているかどうかが表れます。

YouTube運用代行の費用相場

YouTube運用代行の費用は、依頼する業務範囲やによって大きく変動します。

目安は以下の通りです。

| プラン種類 | 費用相場 | 内容概要 | 適している企業タイプ |

|---|---|---|---|

| 一括運用型 | 月額30万〜60万円程度 | チャンネル立ち上げ〜企画・撮影・編集・投稿・分析・改善提案まで、すべてを一括代行。 本数や内容によりさらに高額になることも。 |

リソースが不足している企業、YouTube運用を丸ごと任せたい企業 |

| コンサルティング型 | 月額10万〜30万円程度 | 運営は自社で行い、戦略や分析、改善提案などを専門家から受ける。 運用体制を社内で整えたい場合やノウハウを蓄積したい企業向け。 |

自社で運用に取り組みたい企業、内部にナレッジを残したい企業 |

| 動画制作代行型 | 1本あたり2万〜8万円程度 | 撮影・編集など制作部分のみを外注。動画の尺や編集内容により変動。 コスト重視で個人クリエイターに依頼する企業も存在。 |

動画だけ外注したい企業、費用を抑えたい企業、 必要に応じて他部分は社内で担う柔軟な運用を検討する企業 |

YouTube運用代行を活用する3つのメリット

【メリット①】YouTube運用のプロが担当するため、成果につながりやすい

YouTubeは「誰でも動画を投稿できるプラットフォーム」ですが、ビジネス活用となると素人とプロでは成果に大きな差が生まれます。

運用代行会社は、YouTubeのアルゴリズムや視聴維持率、クリック率最適化などに精通した“動画マーケティングのプロフェッショナル”です。

動画投稿のタイミング・頻度・構成の最適化

YouTubeのアルゴリズムは「継続視聴されるかどうか」を重視しています。

代行会社は、視聴者のライフスタイルに応じて最適な投稿タイミングを設計し、曜日ごとの視聴傾向や投稿間隔を調整することで、表示優先度の向上と視聴回数の最大化を図ります。

サムネイル・タイトルのクリック率設計

視聴されるかどうかの分かれ目は「タイトルとサムネイル」です。

単なる目立つデザインではなく、「誰に」「なぜ刺さるのか」といった視聴者の検索意図や興味を精緻に捉え、CTR(クリック率)を高める設計を行います。

ショート動画やライブ配信の活用による拡散施策

近年注目を集めている「YouTubeショート」や「ライブ配信」を戦略的に組み込むことで、チャンネルの成長スピードを加速。

短尺動画で新規視聴者にリーチしつつ、ライブでエンゲージメントを深める構成が可能です。

競合分析を踏まえたコンテンツ差別化

同業他社と並べて視聴されたとき、自社チャンネルの「見る理由」を明確に設計してくれます。

企画の切り口や構成、トンマナ(トーン&マナー)に一貫性と差別化を持たせ、視聴者に強い印象を残せるよう支援してくれます。

分析と改善サイクルによるPDCAの高速化

YouTubeアナリティクスのデータを活用し、インプレッション数・視聴維持率・登録率・離脱ポイントなど多面的に分析。

数字に基づく改善を継続的に実施できるため、「出して終わり」にならず、着実に成果を積み上げられるのが強みです。

こうしたノウハウと運用技術を活用することで、短期間でのチャンネル登録者数の増加や問い合わせ数アップにつながるケースも珍しくありません。

【メリット②】運用負荷を大幅に削減でき、本来のコア業務に専念できる

| 削減できる業務 | 週間工数 | 年間削減時間 | 生産性向上効果 |

|---|---|---|---|

| コンテンツ企画・構成 | 10時間 | 520時間 | マーケ戦略設計・ブランド施策に集中 |

| 編集 | 12時間 | 624時間 | チャネル全体の品質向上・スピード改善が可能 |

| サムネイル制作 | 4時間 | 208時間 | 多チャネル展開・ABテストの実行力が向上 |

| コメント対応・運用調整 | 3時間 | 156時間 | 顧客エンゲージメント施策の強化 |

| データ分析・レポート作成 | 2時間 | 104時間 | PDCA・KPI改善への集中が可能 |

【メリット③】炎上リスクを最小限に抑えられる

企業がYouTubeを活用する際、最も避けたいリスクの一つが「炎上」です。

たった1本の動画内での不用意な発言、差別的な表現、あるいは時流にそぐわない言い回しなどが原因で、

ブランドイメージが毀損されたり、視聴者からの批判や不買運動につながるケースも存在します。

YouTube運用代行会社は、こうした炎上リスクへの対処に長けており、安心して任せられる体制と知見を持っています。

過去の炎上事例とナレッジの蓄積

過去のYouTube炎上事例(表現の不適切さ、時事ネタの誤用、無意識の偏見表現など)を熟知しており、

動画の企画段階から「火種」を察知して事前に排除できる体制があります。

公開前のダブルチェック体制

サムネイル・タイトル・動画内の表現・ナレーションなどを複数の視点で事前に確認。

炎上につながるリスクのある言葉遣いや編集演出を見逃さないよう「Wチェック(表現+時流)」が徹底されています。

コメント監視・通報対応体制

YouTubeはコメント欄が荒れることで拡散炎上することもあります。

代行会社の中には、コメント監視や、スパム・誹謗中傷への通報対応、必要に応じた非表示・削除などのモニタリング体制を整えているところもあります。

クレーム・炎上時の危機対応フローが明確

万が一炎上の兆候があった場合でも、代行会社が迅速に対応マニュアルに沿って、

社内報告・動画の非公開化・お詫び表現の調整などを即座に実行できる体制を構築している企業は安心です。

このように、YouTube特有の公開リスクに精通したプロに運用を任せることで、

「見せたい内容は届けつつも、企業の信用は守る」バランスの取れた発信が可能になります。

ブランドの信頼性を損なうことなく、安全かつ効果的にYouTube活用ができるのが、プロによる運用代行の大きなメリットです。

YouTube運用代行を活用する際の2つの注意点と対策

【デメリット①】初期投資の負担が大きい

YouTube運用代行の月額費用は、プランによっては10万円〜数十万円と決して安くはありません。特に中小企業やスタートアップにとっては、大きなコストと感じることもあるでしょう。

ただし、以下のような方法を活用することで、段階的な導入やスモールスタートも可能です。

- まずは動画制作のみを外注し、投稿や分析は社内で対応する

- 月額固定ではなく、成果報酬型やスポット依頼が可能な会社を選ぶ

- 1本から発注できるクリエイターと組んでテストマーケティングを行う

また、YouTube広告を活用する場合も、初期投資を抑えつつ視聴数や認知獲得を目指す手段として有効です。目的やリソースに応じて、無理のない形から運用を始められる選択肢は複数存在します。

【デメリット②】委託先選びを誤ると期待した成果が得られない

動画の構成・編集スタイル・語り口などがブランドイメージにそぐわなかったり、視聴者ニーズとズレた戦略を採用してしまうと、再生数やチャンネル登録者数といったKPIが伸び悩む結果になることもあります。

そのため、パートナーとなる代行会社を選ぶ際には、初期段階で以下のポイントを見極めることが重要です。

- 自社の業界やターゲットに対する理解があるか

- KPIや運用方針に関するレポート体制が整っているか

- 問い合わせや打ち合わせ時の対応が誠実かつ丁寧か

提案の段階で「企画の仮説があるか」「競合との差別化をどう考えているか」などを確認することで、信頼できる運用パートナーかどうかを見極めるヒントになります。

YouTube運用代行に関するよくある質問

個人・フリーランスに依頼しても大丈夫?

コストを抑えたい場合に、個人の動画クリエイターやフリーランスにYouTube運用を依頼するケースもあります。

中長期的な運用やブランド管理の精度を求める企業にとっては、基本的にはおすすめできません。主なリスクは以下の通りです。

- 連絡が取れなくなるリスク:体調不良や多忙によるレスポンスの遅れなど、業務の継続性に不安が残る

- 炎上やトラブルに対応できない:公開メディア特有の注意点に対し、体制や知見が整っていない場合がある

- クオリティや改善提案にばらつきがある:構成力や分析力を一貫して担えるとは限らない

このように、安価な選択肢には責任の不明確さや継続性の不安がつきまといます。

企業チャンネルとして活用するなら、法人実績があり、体制が整った代行会社への依頼が安心です。

運用のノウハウを共有してもらうことは可能ですか?

可能です。最近では「自走支援」や「内製化支援」を掲げるYouTube運用代行会社も増えてきています。こうした企業では、以下のようなノウハウの提供を通じて、社内での運用力アップをサポートしています。

- 動画企画フォーマットや構成テンプレートの提供

- YouTubeアルゴリズム対応マニュアルの共有

- 撮影手順・照明・マイク設定などの基本レクチャー

- 最適な投稿タイミングや曜日の分析レポート

契約時に「ドキュメントの共有が可能か」「社内研修やレクチャーの対応があるか」を事前に確認しておくと、長期的な内製化や自社チームの成長にもつながります。

成果を出すYouTube運用代行の選び方まとめ

YouTubeは今や、単なる動画共有サイトではありません。

ブランド体験を構築するダイナミックなメディアとして、企業のマーケティング戦略の中核を担う存在へと進化しています。

商品やサービスの魅力を視覚・音声・ストーリーでダイレクトに届け、認知・理解・共感・購買へとつなげる。

その力を最大限に引き出すには、表面的な動画投稿では不十分です。

アルゴリズム分析、視聴導線の設計、SEO対策、競合分析、ファン化施策までを含んだ総合戦略が求められます。

しかし、これを自社だけでまかなおうとするとどうしても限界があります。

そこで注目されているのが、「YouTube運用代行」という選択肢です。

とはいえ、ただ代行会社に外注すれば成果が出るわけではありません。

マーケティングROIを最大化させるには、戦略的に“パートナー”を選ぶことが不可欠です。

- 自社の課題は「認知」か?「ブランディング」か?「コンバージョン」か?

- 必要なのは“フル委託”か、“部分支援”か?

- 成果は感覚値ではなく、“数値”で語れるか?

- YouTube単体でなく、Instagram・TikTok・広告連携まで描けるか?

- PDCAを高速で回せる体制・柔軟なコミュニケーションはあるか?

こうした視点でパートナーを見極めれば、YouTubeは「運用コスト」ではなく「事業成果を生む投資」に変わります。

今後さらに動画市場の競争が激化する中で、どの会社と組むかが競争優位性を左右する時代です。

迷っているなら、まずはスモールスタートで部分代行からテスト運用してみるのも一つの戦略。

YouTube運用代行は、未来の顧客との信頼構築・共感形成・売上最大化を実現する資産形成です。

運用代行という選択肢を、ぜひ前向きに検討してみてください。