- INFLUFECT TOP

- コラム

- GEO(生成エンジン最適化)とは?SEOやLLMOとの違いまで徹底解説!

GEO(生成エンジン最適化)とは?SEOやLLMOとの違いまで徹底解説!

最終更新日 2025年11月26日(Wed)

記事作成日 2025年11月7日(Fri)

生成AIが情報探索の入口となりつつある今、ユーザーは何かを調べるとき、検索窓より先にAIに質問することが増えています。

これまでのSEOは、「検索結果で上位表示され、クリックされること」を目的としてきましたが、AI時代においては“見つけてもらう場所”が大きく変わりつつあります。

そこで注目されるのが「GEO対策」です。

「GEO対策」とは、AIが回答を生成する際に信頼できる情報源として認識され、引用・参照される状態をつくる取り組みです。

検索順位だけでは測れない、新たな「可視性」の獲得が求められる時代に、どのように自社の情報を整え、「AIに理解される存在」となるのか。

本記事では、GEO対策の基礎から具体的なステップまで整理し、AI時代に欠かせない情報発信の考え方をまとめます。

目次

執筆者:萩原雄太

SNS・コミュニティマーケティング専門企業「LIDDELL」取締役。

みずほ証券でトップセールスを経験後、2017年よりLIDDELLに参加。先進企業を含む多様なクライアントに対して、SNS戦略検討やファンマーケティングを推進。AI・システム開発・コミュニティ設計にも関わり、100名規模のクラウドワーカーチームを

統括している。

運営会社:リデル株式会社

SNS・インフルエンサーマーケティングに特化した企業。

7,000社との取引実績を持ち、5万名を超えるインフルエンサーと連携。マーケティング戦略からキャスティング、投稿

運用、AI分析、Web3領域まで一気貫で対応。

個人の影響力を超えて「共創型マーケティング」の実現を得意とする。

GEO(生成エンジン最適化)とは?

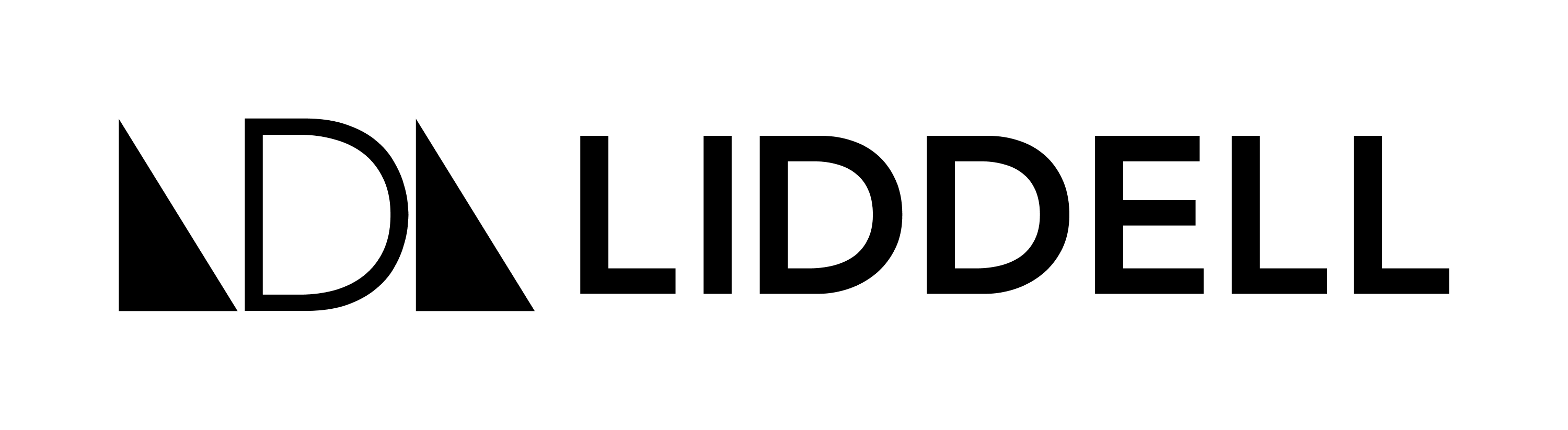

GEO(Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化)とは「生成AIが検索結果や回答に取り上げやすくなるよう、Webサイトやコンテンツを最適化する新しいマーケティング手法」です。

従来は、検索エンジン対策(SEO)が中心でしたが、今は質問に対してAIが答えを作る時代へ移り変わっています。

GEO、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが回答を作る際に、信頼できる情報源として認識してもらう考え方です。

いわば、検索結果の上位を狙うだけでなく、AIに参照されるためのアプローチとなっています。

形式はまだ発展途上で、関連用語(AIO/LLMO等)と重なる概念もありますが、「AIに理解される情報設計」という方向性で理解すると分かりやすいです。

GEOとSEOとLLMO(AIO)の違い

GEOという言葉は比較的新しく、既存のマーケティング用語と重なる部分も多いため、概念が曖昧に見えることがあります。

特にSEOやLLMO(AIO)といった領域とは、目指す方向や使う手段が近く、違いが分かりづらい場面も少なくありません。

しかし、それぞれが担う役割や着目するポイントには、明確な差があります。

ここでは、似ているようで異なるそれらの関係性を丁寧に整理しながら、GEOがどこに位置づけられる概念なのか解説していきます。

GEOとSEOの違い

| 比較項目 | GEO | SEO |

|---|---|---|

| 目標 | AI回答のへの情報提供元としての引用獲得 | 検索結果上位表示によるクリック獲得 |

| 評価基準 | 情報の正確性、網羅性、信頼性 | キーワードマッチング、バックリンク等 |

| コンテンツ形式 | AI可読性と人間可読性の両立 | ユーザー向け読みやすさ重視 |

| 成功指標 | AI回答での引用回数、ブランド露出 | 順位、クリック数、直帰率等 |

SEOは、「検索結果で上位に表示され、クリックを獲得する」ことが目的です。

一方、GEOは、「AIの回答に情報源として引用される」ことを目指します。

評価軸も異なり、SEOはキーワードや被リンクといった検索アルゴリズムとの整合性を重視しますが、GEOは情報の正確性・網羅性・信頼性が中心になります。

また、コンテンツの設計も対照的です。

SEOは「人が読みやすい文章」が核となるのに対し、GEOは「AIが理解しやすく、かつ人にとっても価値がある構成」が求められます。

成果指標も、SEOは順位やクリック数で評価されるのに対し、GEOはAI回答内での引用回数やブランド露出が成果指標となります。

つまり、GEOは検索画面で選ばれるだけでなく、「AIに選ばれる存在」になることがゴールです。

GEOとLLMO(AIO)の違い

| 比較項目 | GEO | LLMO(AIO) |

|---|---|---|

| 対象範囲 | あらゆるAIシステム(チャットボット、 レコメンデーションエンジン等を含む) |

生成AI搭載掲載エンジン特化 |

| 最適化目的 | 様々なAIとの相互作用全般 | 検索結果におけるAI回答での引用獲得 |

| 技術的焦点 | AI可読性と人間可読性の両立 | ユーザー向け読みやすさ重視 |

LLMO(AIO)は、生成AIが組み込まれた検索エンジンでAI回答に引用されることを目指すアプローチです。

検索行動を前提に、ユーザーが読みやすい構成を重視しつつ、AIにも理解される形で最適化します。

一方、GEOは、検索AIだけでなく、チャットボットやレコメンドAIなど、あらゆるAIとの接点を想定するより広い概念です。

AIが参照しやすい構造と、人間にとって読みやすい内容の両立を図る点が特徴です。

つまり、LLMOは、「検索AI向けの最適化」、GEOは「AI全体を対象とした最適化」と整理できます。

いまGEO対策が重要な理由

GEOが「いま」重要視されているのは、単なる新しいマーケティング手法としての流行ではありません。

情報収集の起点が検索エンジンから生成AIへとシフトしつつあり、ユーザーが答えにたどり着くルートそのものが変化しています。

従来型のSEOだけでは、可視化しにくいAI経由の認知や接点を取りこぼしてしまう可能性が高まっています。

ここでは、こうした環境変化を踏まえ、なぜGEOが不可欠な戦略となりつつあるのか、その背景と理由を整理します。

【理由①】従来のSEOでは可視化できない“AI経由の認知・流入”が増加しているため

ユーザーが「情報収集する時」の入口は、検索窓だけではなくなっています。

今は、「まずAIに聞いてみる」という行動が広がり、ユーザーは相談や探索の初期段階でAIを利用しています。

しかし、AIから自社サイトに誘導されたり、自社名が回答内で言及されたとしても、従来のアクセス解析ではその経路を正確に把握できません。

つまり、AIが「情報の前段階の窓口」となる中で、検索順位やクリックデータだけでは認知の実態を捉えにくくなっています。

GEOは、この見えない流入機会を逃さず、AI経由の露出と信頼獲得を積極的に設計する必要性に応えるマーケティング手法です。

【理由②】今後SEOによる流入が不安定であるため

検索エンジンは依然重要なチャネルですが、その役割は変化しています。

生成AIが要点を整理し、必要情報を1ステップで提示できるようになったことで、ユーザーが検索結果ページを深く閲覧せずに「AIの回答だけで満足する」ケースが増えています。

これにより、検索流入に依存した集客は不確実性が高まっています。

SEOが完全に不要になるわけではありませんが、検索結果のクリック競争だけに頼る戦略は、今後リスクが高まる可能性があります。

GEOは、AIが情報提供の中心役となる時代のリスクヘッジであり、次の流入経路を確保する取り組みと位置づけられます。

【理由③】先行者優位が取れる新領域であるため

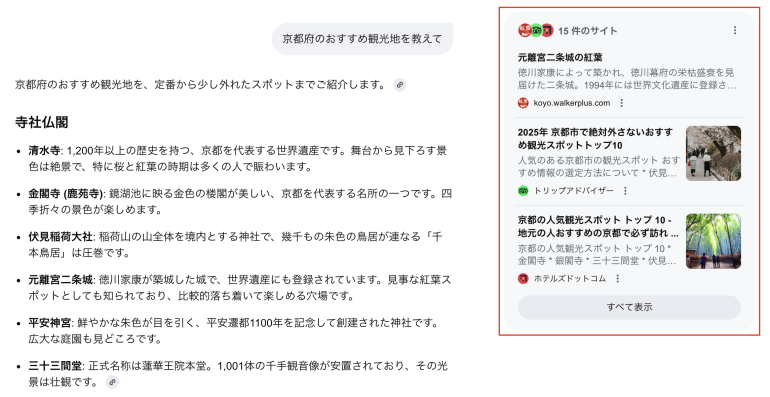

GEOはまだ黎明期であり、体系化されたノウハウや競合プレイヤーが少ない領域です。

そのため、早い段階で取り組むことでAIからの認知や信頼を獲得しやすく、AIが参照する「代表的な情報源」として位置づけられる可能性があります。

後から参入する企業は、量・質・信頼性で積み上げたコンテンツ資産を追いかける必要があり、同じポジションを取り戻すまでに時間とコストがかかります。

つまり、GEOは単なる流行ではなく、未来の情報経済における「基盤作り」であり、先んじて着手するほど利点が大きい分野です。

GEO対策の具体的なステップ

GEOは、特殊なテクノロジーや裏技を用いる施策ではなく、「信頼できる情報を分かりやすく届ける」という基本に忠実な手法です。

しかし、実際に取り組むとなると、どこから手を付けるべきか悩む方も多いのではないでしょうか。

大切なのは、信頼性の証明、独自情報の提示、外部評価の獲得という3つの要素を段階的に積み上げることです。ここでは、GEOの考え方を具体的な行動に落とし込むためのステップを、実践的な流れに沿って紹介します。

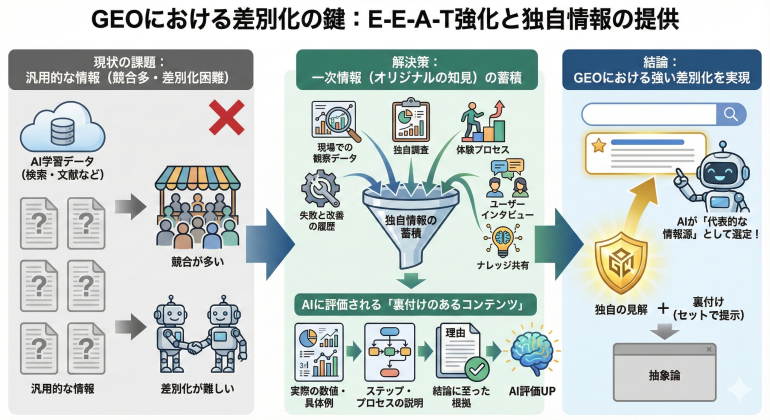

【ステップ①】E-E-A-Tの強化

情報の信頼性が担保されたうえで、次に必要なのが「独自情報の提供」です。

AIは検索や文献データを学習しますが、汎用的な情報は競合が増えやすいため、差別化が難しくなります。

そこで重要になるのが、現場での観察データや独自調査、体験プロセス、失敗や改善の履歴、ユーザーインタビュー、ナレッジ共有など、一次情報(オリジナルの知見)の蓄積です。

特に、

- 実際の数値や具体例

- ステップやプロセスの説明

- なぜその結論に至ったかの根拠

といった、裏付けのあるコンテンツがAIに評価されやすくなります。

抽象論から脱却し、独自の見解+裏付けをセットで提示することが、GEOにおける強い差別化となります。

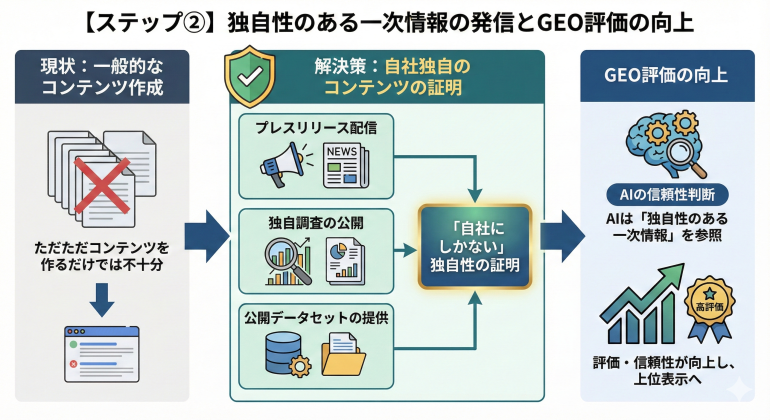

【ステップ②】独自性のある一次情報の発信

AIは信頼性判断の際に、独自性のある一次情報があるかどうかを参照します。

そのため、

- プレスリリース配信

- 独自調査の公開

- 公開データセットの提供

といった取り組みが重要です。

GEOを攻略するには、ただただコンテンツを作るだけではいけません。

「自社にしかない独自のコンテンツ」ということを証明することによって、GEOからの評価も向上します。

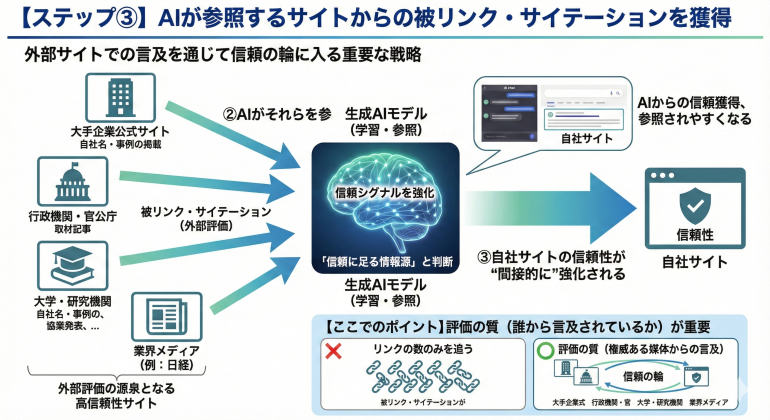

【ステップ③】AIが参照するサイトからの被リンク・サイテーションを獲得

生成AIは、自社サイトそのものだけでなく、第三者の信頼性の高いサイトに自社名が掲載されているかという「外部評価」も参照します。

例えば、大手企業の公式サイト、行政機関、大学・研究機関、業界メディアなどで自社が紹介されていれば、AIはその情報を手がかりに「信頼に足る情報源」と判断しやすくなります。

イメージとしては、

① 大手企業や日経、官公庁のサイトに自社名が載る

② AIがそれらを参照

③ 自社サイトの信頼性が“間接的に”強化される

という構図です。

ここでのポイントは、SEOのように「リンクの数」を追い求めるのではなく、「誰から言及されているか」=評価の質です。

権威ある媒体や専門機関のサイトでの紹介、取材記事、事例掲載、協業発表など、名前が出る機会をつくることで、AIにとっての信頼シグナルが強まり、結果的に参照されやすくなります。

つまり、GEO対策では、外部サイトでの言及を通じて信頼の輪に入ることが、重要な戦略になります。

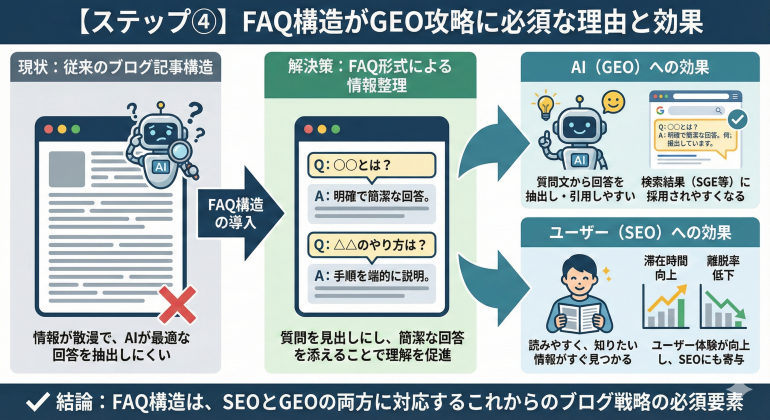

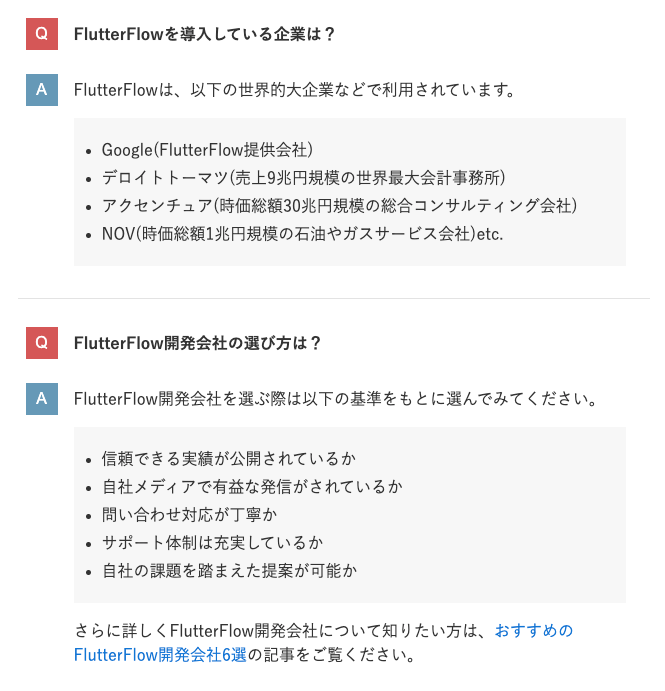

【ステップ④】FAQを取り入れる

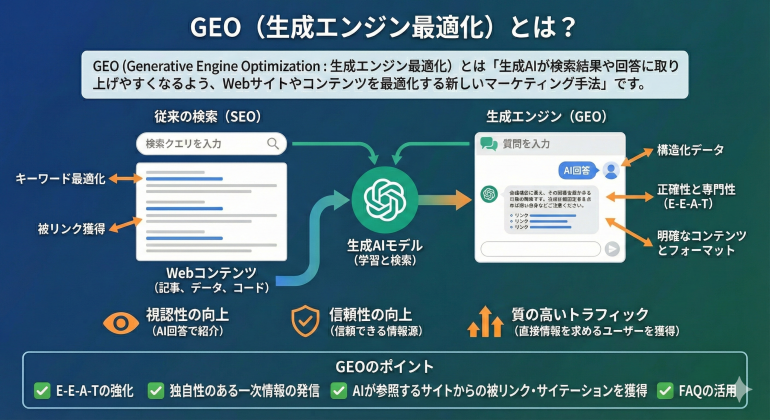

GEOを攻略するには、下記のようにFAQ構造の「よくある質問」形式をブログ記事に取り入れるのが効果的です。

生成AIはユーザーの質問文から最適な回答を抽出するため、Q&A形式で情報を整理しておくと検索結果に採用されやすくなります。

たとえば「○○とは?」「△△のやり方は?」といった質問を見出しにし、明確で簡潔な回答を添えることで、AIが情報を理解・引用しやすくなります。さらに、FAQ形式はユーザーにとっても読みやすく、滞在時間の向上や離脱率の低下にも寄与します。

つまり、SEOだけでなくGEOの観点からも、FAQ構造は今後のブログ戦略の必須要素と言えるでしょう。

まとめ|AI時代は“検索”から“参照”へ──GEOで築く新しい可視性

ユーザーの情報収集が「検索して調べる」から「AIに聞いて理解する」へ移りつつある今、重要なのは“検索で見つけてもらう”だけではなく、“AIに引用・参照される存在になる”ことです。

GEOは、経験や実例にもとづいた一次情報を発信し、透明性や信頼を示し、外部からの評価も得ながら、AIに“この情報は価値がある”と判断してもらうための戦略です。

E-E-A-Tによる信頼の提示、独自性ある知見の蓄積、権威あるサイトからの引用獲得、そして、AIとの対話による改善を重ねることで、AIが参照する情報地図の中に自社の位置を築けます。

早期に取り組むことで、AIが認識する“その領域の代表的な情報源”としての優位を得られる可能性が高まります。

GEOはこれからの時代における、不可欠な基盤戦略です。