- INFLUFECT TOP

- コラム

- 縦長動画がSNSの主流コンテンツに!企業アカウントで取り組むべき理由と活用事例

縦長動画がSNSの主流コンテンツに!企業アカウントで取り組むべき理由と活用事例

最終更新日 2025年8月4日(Mon)

記事作成日 2025年8月4日(Mon)

「縦長の動画が今熱いらしい」

そんな話をSNSやマーケティング記事で目にして、参入を検討している企業も多いのではないでしょうか。

特に、スマホでの視聴が主流になった今、画面いっぱいに広がる縦長(9:16)の動画は、ユーザーの目を止め、心を動かすための選択肢として注目を集めています。

この記事では、動画縦長を使ったSNSマーケティングに興味を持った方に向けて、活用のメリットや企業の参入事例をご紹介します。

目次

そもそも縦長動画(動画 縦長)とは?

「縦長動画」の言葉自体は知っていても「TikTokやInstagramの動画形式」のようなザックリした理解にとどまっている方が多いかもしれません。

なぜ多くの企業がマーケティングに活用しているのかという背景も含め、縦長動画の基礎知識をチェックしておきましょう。

1.定義と普及の背景

9:16の縦長比率でSNSに投稿する動画が「縦長動画」と呼ばれています。

Instagramでは「リール」、YouTubeでは「ショート動画」など、公開するSNSによって呼び方はやや変わります。

9:16(1,080×1,920px)はスマホの画面いっぱいに動画が映る比率です。

2007年に日本でiPhoneが普及し始めたのをきっかけに、ユーザーは縦画面でWebやSNSを閲覧するようになりました。

2015年にはSnapchatのコンテンツ責任者が「縦型動画のエンゲージメント率は、横型動画の9倍高いことが確認されている」と発言、さらに2016年には投稿も視聴も完全に縦型に最適化されたTikTokもスタート。

このような背景を経て、縦長動画は、今やSNSにおける動画投稿の主流フォーマットとなっています。

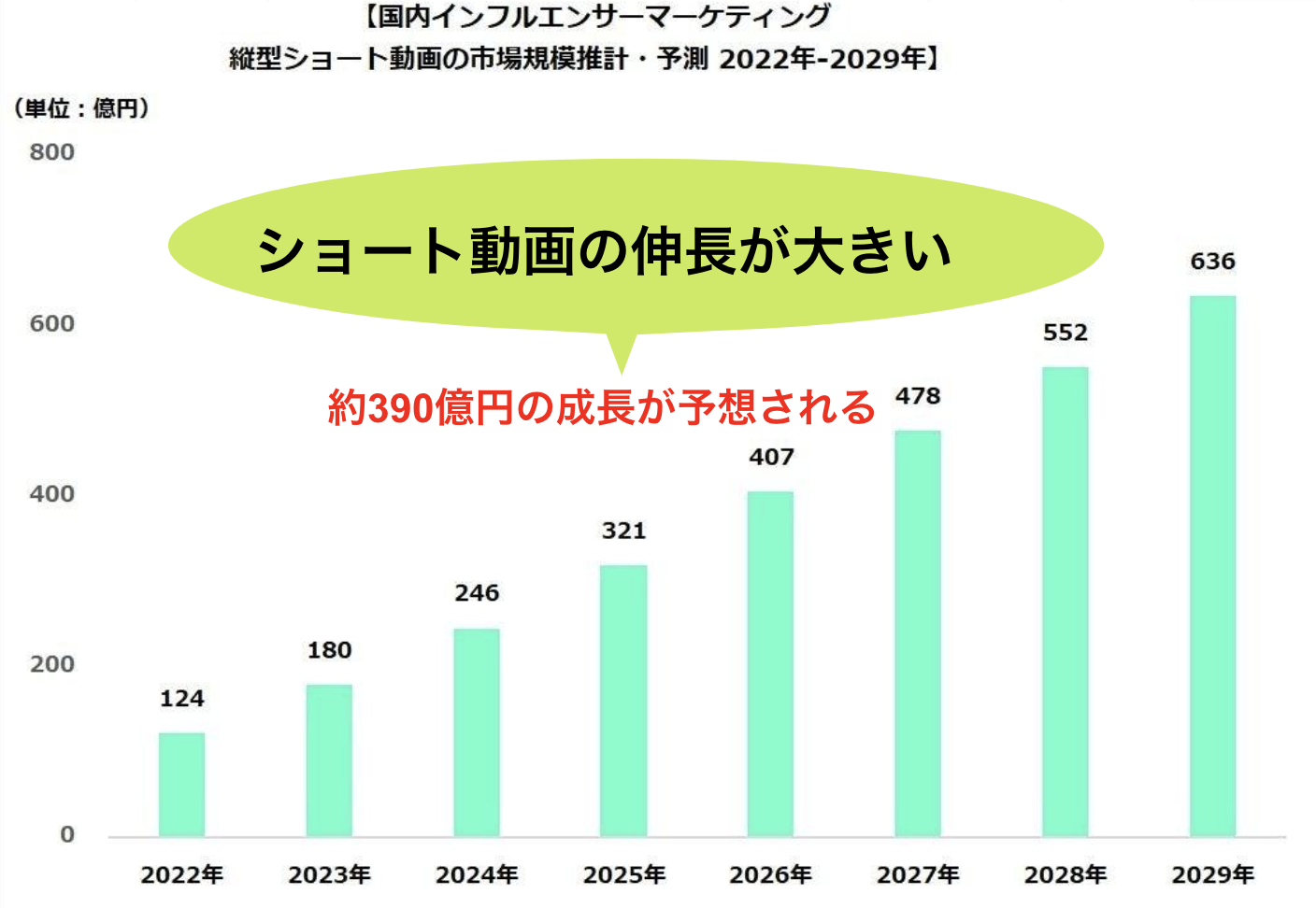

2.市場規模と成長の見通し

2024年のソーシャルメディアマーケティング市場は1兆2,038億円(前年比113%)と、大きな成長を遂げています。

その中でも、「縦型動画向け需要」は246億円と、ソーシャルメディアマーケティング市場全体の成長比を上回る、前年比137%の伸びを見せました。2029年には2024年の約2.6倍、636億円にまで成長するだろうと予想されています。

このように数字から見ても、企業が早期に参入すべきマーケティングジャンルであることがわかります。

成長の要因として、スマホ利用者の動画視聴習慣の定着や、各SNSが縦長動画をコンテンツに取り入れていることなどが挙げられます。

縦長動画でマーケティングに挑戦する5つのメリット

縦型動画に参入する企業が多い理由は、単なる流行だけではありません。縦長動画にはマーケティングに向いているポイントがいくつもあります。

ここでは、縦長動画をマーケティングに活用する具体的な5つのメリットをご紹介します。

これから取り組む方も、すでに動画施策を行っている方も、縦型ならではの強みを確認してみてください。

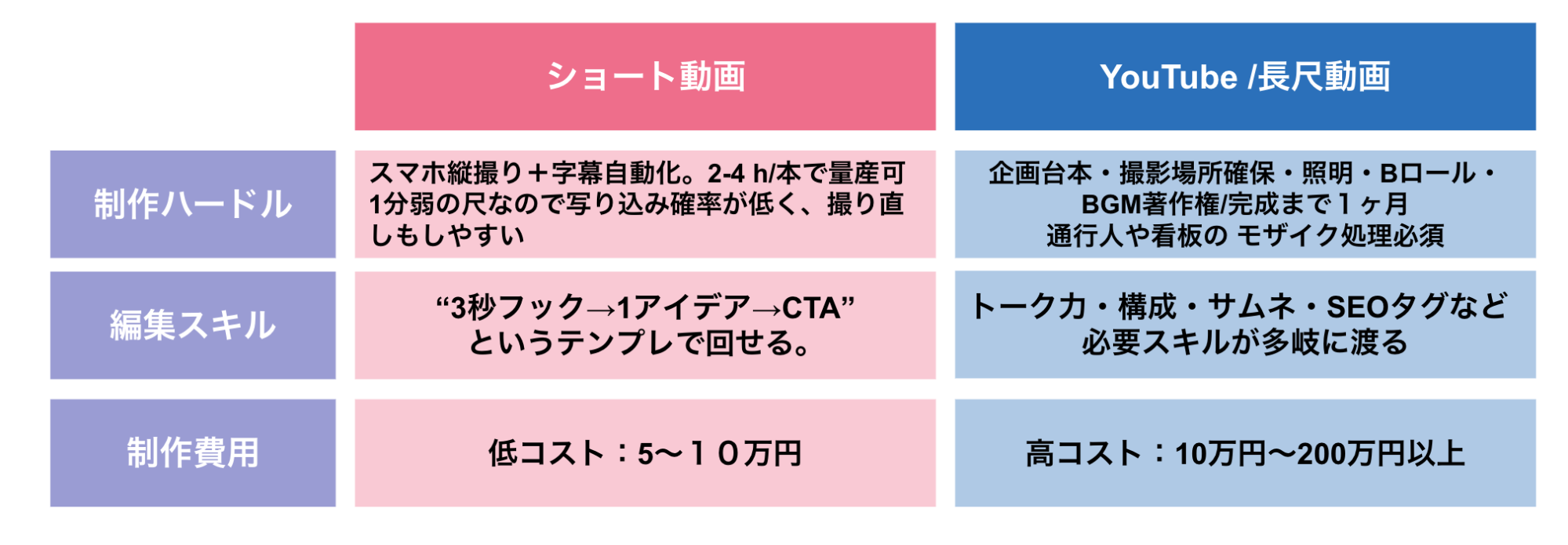

1.制作ハードルが低い

縦長のショート動画は、制作までのハードルが圧倒的に低く、初めての動画マーケティングとして非常に取り組みやすいです。

撮影はスマホの縦向きでOK。本格的な設備がなくても、自然光を活かせば十分に綺麗な動画を撮影できます。

一方で、長尺のYouTube動画では、

- 企画・台本の作成

- 撮影場所の確保

- BGMの著作権管理

- 通行人や看板のモザイク処理

など、準備と配慮が多岐にわたります。完成まで1ヶ月近くかかるケースも珍しくありません。

リソースが限られる企業や自治体こそ、スモールスタートとして縦長動画に挑戦するのがおすすめです。

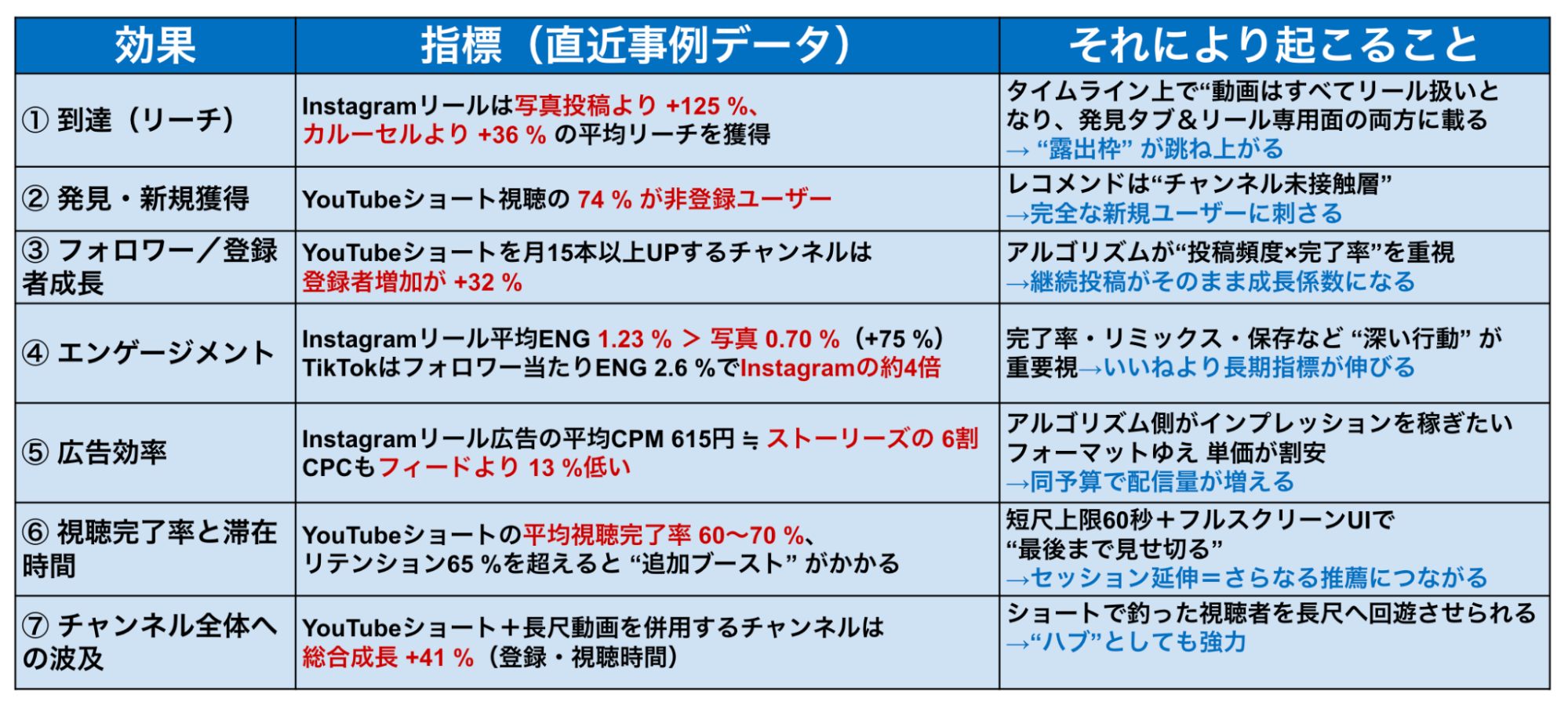

2. 縦長動画を優遇するSNSが多い

TikTokに続きInstagram・YouTubeも縦長動画に対応しました。各SNSが縦長動画に力を入れ、拡散されやすい環境を作っています。

リデルが運用に携わる各SNSでも、リーチ拡大率・広告単価・アカウント成長率などあらゆる指標から、縦長動画がアルゴリズム的に優遇されていることがわかりました。

こうした流れから、縦長動画は各SNSが本気で推進する主力フォーマットであることが明白です。

3.ユーザー感情に訴えやすい

縦長動画は、情報を届けるだけでなく「感情を揺さぶる力」にも優れています。

スマホで視聴する場合、縦画面いっぱいに広がる構図は没入感が高く、動画の世界に引き込まれるような感覚を生み出します。

また、多くの縦長動画は手持ち撮影や主に上半身を映す作り方が中心です。これにより、まるで目の前で話しかけられているような臨場感が生まれるでしょう。企業による発信でも、広告感の少ない親しみやすい雰囲気でメッセージを届けられます。

4.二次利用ができる

縦長動画は、ひとつ作れば複数のSNSでそのまま使える点も特徴的です。

たとえば、1本の縦動画を制作するだけで、以下のような媒体に横展開できます

【主な二次利用範囲】

- Instagramリール

- YouTubeショート

- TikTok

- LINE VOOM

- X

- WEBサイト

ただし、投稿先ごとに拡散力を発揮するには、それぞれのアルゴリズムや画面構成に合わせた微調整が必要です。

SNSマーケティングにかけられるリソースが限られている場合は、この「二次利用による効率化」が大きな武器となるでしょう。

5.制作を委託しやすい

縦長動画は、プロのような撮影・編集スキルがなくても、比較的手軽に作成できます。

たとえば、InstagramリールやTikTokを日常的に使っている若年層やクリエイターは、スマホだけで見栄えのする縦動画を撮影・編集する感覚を身につけてる場合があります。

そのためインフルエンサーや個人事業主などに動画制作を委託しても、自然で親しみやすい動画が仕上がりやすいのです。

さらに、縦長ショート動画は「冒頭フック→要点1つ→ CTA(呼びかけ)」というシンプルなテンプレートで構成できます。企業側も依頼の要点を整理しやすく、受注者側とイメージをすり合わせやすいです。

外注費用の相場も、1本あたり5〜10万円程度と低コスト。縦長動画は、長尺の横長動画と比べて、人的リソース・金銭的リソースともに優れているのです。

再生されやすい縦長動画を作る4つのコツ

「縦長動画は手軽に作れて拡散されやすい」といっても、作るだけで自然と再生されるわけではありません。

- ユーザーの目に留まる

- 最後まで見てもらう

- アクションにつなげる

など、作り方にはコツがあります。初心者でもすぐに実践できる「再生される縦長動画」のコツをお伝えしますので、自社スタッフで制作する際には参考にしてみてください。

1.冒頭にインパクトを出す

縦長動画が見られるかは、冒頭の3秒で決まると言っても過言ではありません。冒頭で興味を引かれなければ即スルーされてしまうでしょう。各SNSの縦長動画コーナーは指先をヒョイっと動かすだけで、簡単に次の動画へとジャンプできるよう作られているからです。

そのため最初の数秒間には、以下のような「視聴者の興味を引く工夫」が欠かせません。

【工夫例】

- 強めのワードや問いかけ

「まだ横動画で消耗してるの?」「◯◯な人、危険です!」 - ビジュアルで目を奪う

派手なシーン、顔のアップなど - 数字の提示

「たった3秒で◯◯できる方法」「1000円vs1万円で食べ比べてみた」

再生される縦長動画を作るうえで、この冒頭3秒のフックはもはや必須の工夫です。

2.テンポの良い動画に仕上げる

縦長動画を最後まで見てもらうには「間延びしないテンポ感」が重要です。

情報の密度はもちろん、視覚的・聴覚的なリズムを工夫し、視聴者の集中をキープしましょう。

【工夫例】

- テロップを素早く見せたい位置に置く

- カット数を増やす

- 少し早い話し方でナレーションを入れる

- アップテンポなBGMを選ぶ

特にスマホ視聴では、ほんの一瞬の「間」ですぐにスワイプされてしまいます。「間延び=離脱」と考え、最後まで視聴してもらえるテンポで設計してみてください。

3.アクションを呼びかける

動画が視聴者の目に留まっても「見るだけ」で終わっては非常にもったいないです。

TikTokやInstagramなどのSNSでは、保存・コメント・シェアなどのアクションが多い動画ほどアルゴリズムに乗りやすいとされています。

また、企業が縦長動画に取り組む目的は「たくさん見てもらうこと」だけではありません。再生数のあとに続く中間指標(KPI)の達成を目指すことが大切です。

そのためには、視聴者に求めるアクションを動画中で明確に伝えてみてください。

【工夫例】

- LINE登録を促したい

→詳しく知りたい方は、プロフィールからLINEに登録してね - ECサイトからの購入につなげたい場合

→このアイテムはハイライトのリンクからチェックしてね - シェアで口コミを広めてもらいたい場合

→友達にも伝えたいと思ったらシェアしてね

4.視聴者の反応を常に分析する

縦長動画は公開して終わりではありません。

- ユーザーの目に留まる

- 最後まで見てもらう

- アクションにつなげる

このような結果をデータで振り返ってこそ、次の1本の質を高められます。

多くのSNSで、動画ごとのパフォーマンスを確認できるインサイト(分析機能)が備わっています。基本無料で使えますので、ぜひ活用しましょう。

【チェックすべきポイントの例】

- リーチ数・再生回数

(どれだけ届けられたか) - 視聴完了率・平均視聴時間

(どこで離脱されたか) - いいね・コメント・保存・シェア数

(どんなリアクションが起きたか) - プロフィールへの遷移・リンクのクリック数

(どう行動につながったか)

「この構成は離脱が早かった」

「このCTAはクリックにつながった」

といった気づきを根拠に、次の動画の改善ポイントを探しましょう。

いきなり完璧を目指すのではなく、「まず出す→数字を見る→改善する」という姿勢で運用してみてください。

企業アカウントによる縦長動画の活用事例

縦長動画は、手軽さや拡散性の高さから、すでに多くの企業がマーケティングに取り入れています。では実際に、どのような目的で、どんな工夫のうえで活用されているのでしょうか?

今回は、リデルが運用に携わったアカウントの事例を2つご紹介します。

1.インターコスメ株式会社

ヘアケア用品を手がけるインターコスメ株式会社では、小売店向けブランド「ulumee(ウルミー)」の認知拡大を目的に、Instagramアカウントを運用しています。

“うるぷる”な質感という商品の魅力を伝えるために、同社が着目したのは縦長のビフォーアフター動画です。「使用前後の変化を視覚的に見せることで、効果がよりリアルに伝わる」と考え、縦長動画の発信に注力しました。

動画制作は、リデルを通じてインフルエンサーに依頼。

カラフルなボトルが映える可愛らしい世界観を作りつつ、視聴者が自然に共感できる投稿を意識しました。

仕上がりは、まるで一般ユーザーが自発的にアップした投稿(UGC)のようなナチュラルな印象となっています。

動画以外の要素も影響していると考えられますが、フォロワー数は800人から3,000人へと大幅に増加(2024年6月時点)。

商品の魅力とブランド世界観の両方を的確に伝えた縦長動画の活用が、アカウントの成長に大きく貢献した事例です。

2.ケルヒャー ジャパン株式会社

ドイツ発の清掃機器メーカー・ケルヒャー ジャパン株式会社では、インフルエンサーとのタイアップによる縦長動画の制作を実施しました。

動画では、製品の特徴を「生活の中のリアルなシーン」で伝えることを重視。

小さな子どもやペットのいる家庭での安全な使い方や、焼肉後のカーテン掃除など、共感を呼ぶ具体的な使用例を通じて、製品の利便性を発信しました。

その結果、メインターゲットである20〜30代に向けてメッセージがしっかり届き、フォロワーの増加やエンゲージメント率の向上といった成果が得られました。

さらに、インフルエンサーが発信した縦長動画のクリエイティブを社内で分析し、動画の自社制作もスタート。

インフルエンサーが得意とする「共感されやすい見せ方」を参考にして、販促物やデジタル広告への応用も視野に入れています。

【事例の詳細はこちら】

縦長動画はSNS時代の主流コンテンツ

縦長動画は今や単なる流行ではなく、スマホ時代における「視聴される動画」の最適解として、多くの企業が注目しています。

限られたリソースでも小さく始めて改善を繰り返しやすいため、動画マーケティングを本格化したい企業にとって、今こそ取り組むべき選択肢と言えるでしょう。

企業が縦長動画を投稿する目的は、ただ再生回数を増やすことだけではありません。「視聴後にどんな行動を起こしてもらいたいか」を明確にして投稿し、改善と検証を繰り返してみてください。

縦長動画の導入・運用に迷っている方はリデルへご相談ください

リデルでは、戦略考案・インフルエンサー紹介・制作ディレクションなど、縦長動画の活用をトータルサポートしています。

「まず何から始めればいい?」

「効果が出やすいのはどんな動画?」

「撮影・編集をプロに頼むには、どう進めればいい?」

といったお悩みをお持ちの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

貴社の目標やリソースに合わせて、成果につながる動画活用の第一歩をご提案します。

https://influfect.com/influfect/